近日,北京理工大学信息与电子学院博士生张莉婷、郇浩副教授、陶然教授、王越教授共同合作,提出一种“基于被动合成孔径的辐射源定位技术”,研究结果以《Emitter Localization Algorithm Based on Passive Synthetic Aperture》为题,发表于国际权威期刊 IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems,(影响因子IF:4.102)

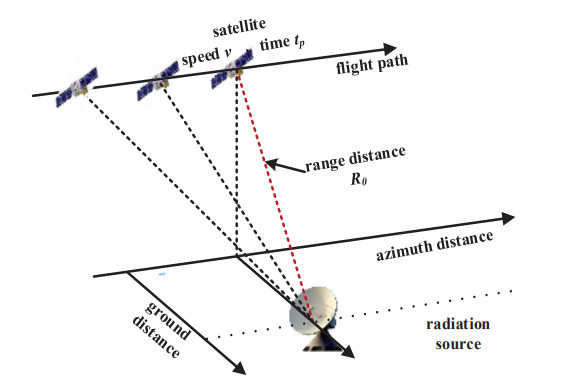

针对传统单星无源定位方法受瞬时测频和测角精度的影响,定位精度多为公里量级,无法实现对例如舰艇编队、车辆编队等密集编队目标的识别,分辨率低。本文提出了基于被动合成孔径的单星无源方法,将辐射源目标相对于卫星的位置化为方位向和距离向参数,定位原理图如图1所示。

图1 定位几何原理图

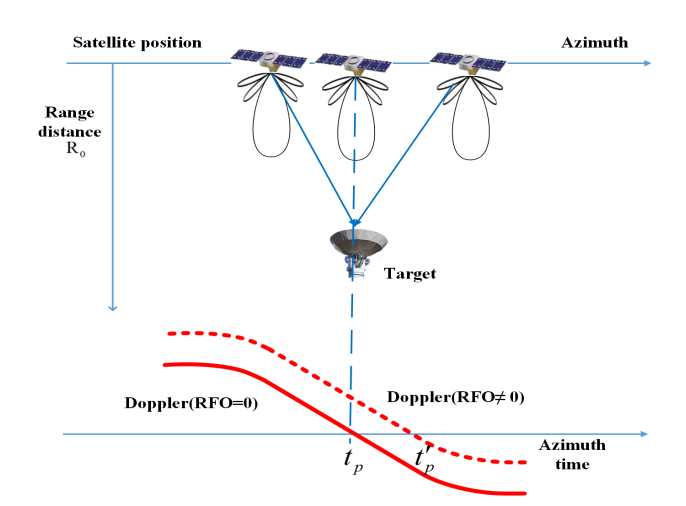

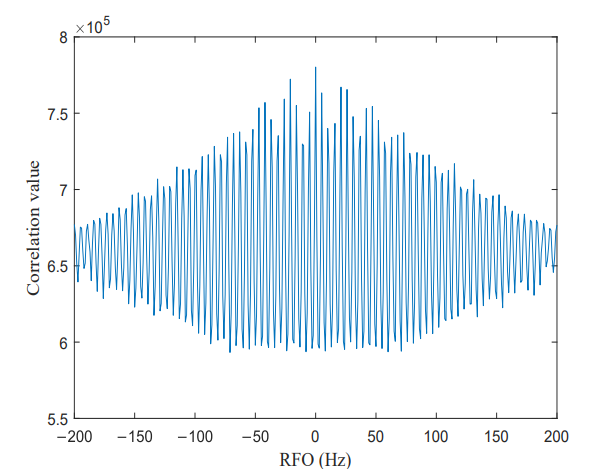

首先通过,利用接收到的多普勒信号关于零多普勒时刻左右对称的特性,实现对零多普勒时刻也就是方位向时刻的估计。通过设计相关器搜索不同残余频偏下的多普勒信号的相关结果峰值,峰值处所对应的零多普勒时刻即为正确的方位向时刻。

(a)几何示意图 (b)相关器输出结果

图2 零多普勒时刻估计示意图

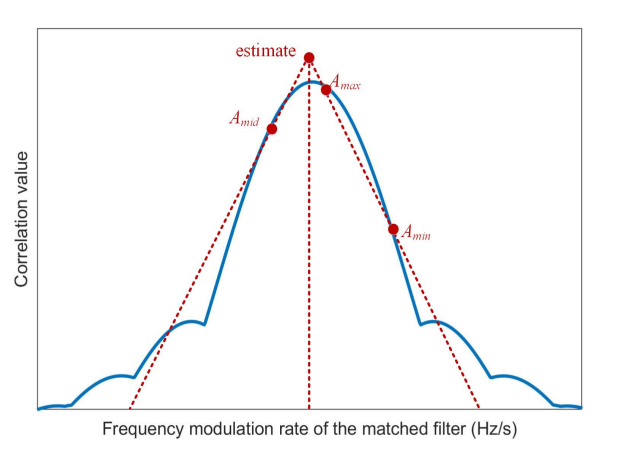

其次,在正确的参与频偏下,对接收到的多普勒信号的调频率进行估计,通过设计匹配滤波器实现对调频率的搜索,搜索结果如图3所示。

图3 调频率搜索结果

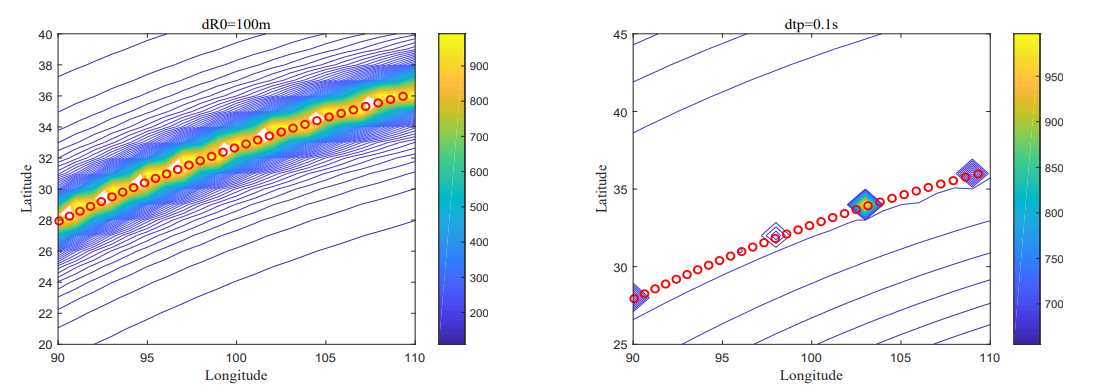

在此基础上,我们对所提模型的误差进行分析,得到的定位误差的等高线示意图如图4所示,其中红色圆圈表示星下点,在辐射源位置越靠近星下点的时候定位误差越大,远离星下点的时候定位误差越小。

图4 定位误差等高线示意图